“思维导图”的“两株树”

——兼评黄皓燕老师执教的高三物理“分子动理论”复习课

朱建廉

观摩了戴建良老师运用“思维导图”技术而组织的一节高三化学复习课后,初步接触到了“思维导图”;这次又观摩了黄皓燕老师基于“思维导图”的技术平台而组织的一节高三物理复习课,似乎对“思维导图”又有了一些新的认识和新的领悟。

学科教学中教师的行为目标通常有两个指向,即:指向学科教学的“呈现内容”和指向相应内容的“呈现方式”。如果说学科教学的“呈现内容”会由于课程标准的制约、课程教材的编写和相关学科考试要求的规定而表现的相对稳定的话,那么学科教学内容的“呈现方式”则相对会表现的更为灵动一些,而教师劳动的创造性特征更多的则是表现在这一环节中。但是,理性的教学运作应该意识到:一方面,尽管学科教学的“呈现内容”受到了诸如“课标”、“教材”和“考试”等因素的制约,但在实际的教学运作过程中针对“呈现内容”而实施相应的整合仍然应该是教师劳动的创新点;另一方面,由于学科教学内容的“呈现方式”无疑将会受到相关技术手段的直接影响,所以教师在基于“呈现方式”的创新性劳动往往会依托于相应的技术平台。

若从上述两个方面来审视黄老师执教的这节课,则可以作如下几点评析:

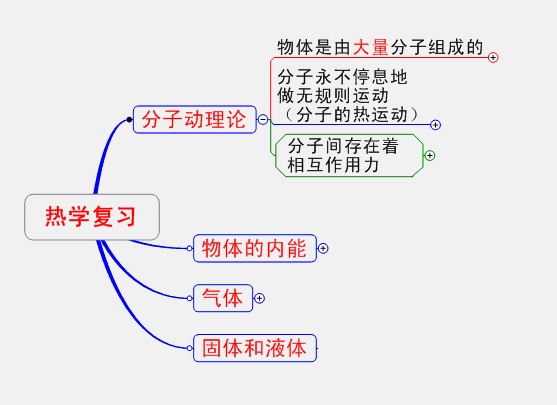

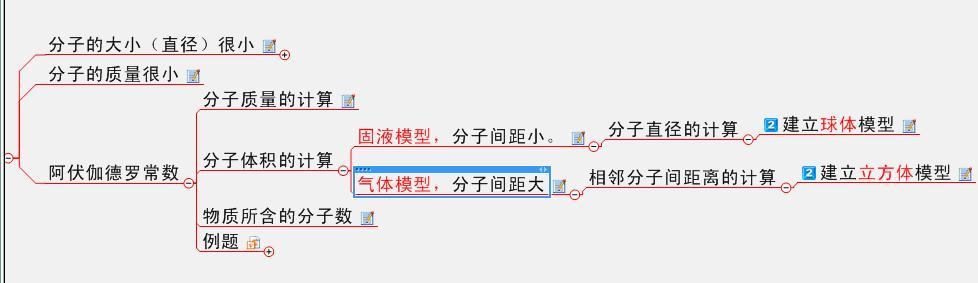

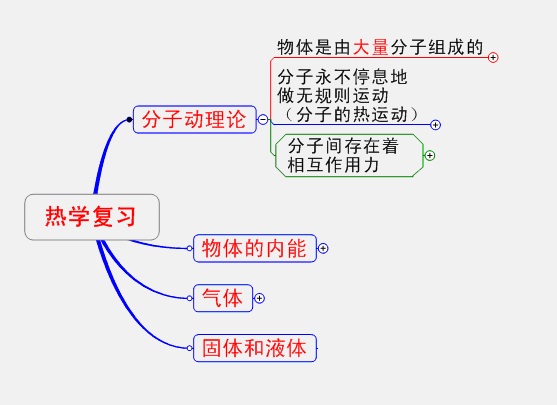

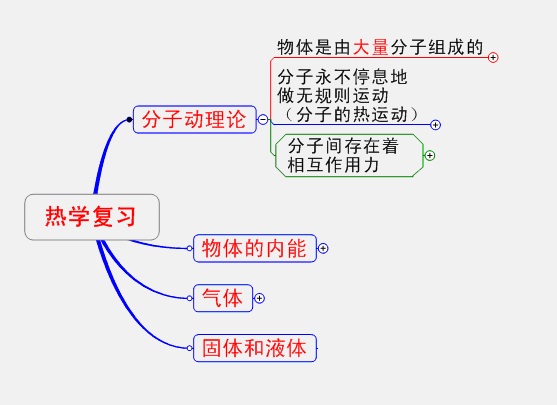

第一,在基于“呈现内容”的基本知识整合问题上,黄老师首先借助于技术手段而在“思维导图”的平台上植下了如图1所示的一株“知识树”,而把本节课所预设的教学内容设置为这株“知识树”上的一枝(分子动理论的要点:物体是由大量分子所组成),通过“树状知识结构”的呈现,有效的帮助学生形成清晰的知识脉络。

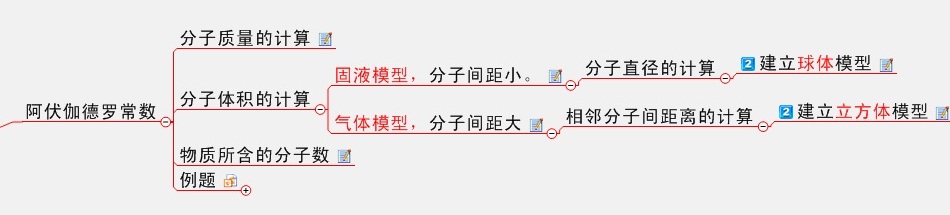

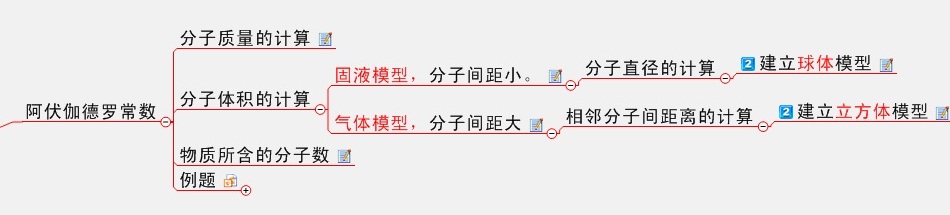

第二,在基于“呈现方式”的逻辑线索梳理问题上,黄老师则是在呈现次序上开动脑筋,主观上试图通过呈现次序的合理安排而逐步展示出如图2所示的一株“由根到枝、由枝到蔓”的“逻辑树”,而在客观上也确实于教学的运作实践中借“树状逻辑线索”实现了零散知识再认过程的有机串接。

第三,在基于“油膜实验”的核心内容的知识梳理中,黄老师关注的是“实验原理”的剖析和“实验设计”的解读,复习过程中有序的呈现出如图3所示的界面中内容,依次提出若干问题而引领着学生的思维活动流畅的运行。

第四,在基于“媒体技术”的实效性运用的问题上,黄老师较为清醒的意识到了“思维导图”的局限与不足,在主体性依托于“思维导图”的基础上,还借用“PPT”课件的辅助与支撑,这种在使用“思维导图”的同时而不排斥其他技术的理性做法,一方面是对特定技术的理智认同,另一方面也是使得整节课在“呈现内容”和“呈现方式”等两个方面均做的较为合理而有效的支持着教学目标达成的缘由。

受到戴建良老师和黄皓燕老师的两节课的启发,在基于“思维导图”应用于学科教学的问题上逐步清晰地形成了如斯设想:如果大家都能够积极的关注“思维导图”的教学应用,如果大家都能够在应用“思维导图”服务于教学时去种植基于“呈现内容”的“知识树”和基于“呈现方式”的“逻辑树”,那么在我们的教学现场呈现出“绿树成荫”的美好景象就仅仅是时间的问题了。