课题信息

授课人:戴建良

课题:高三有机化学复习-有机物的性质

班级:高三(13)

授课时间:2012年11月20日

课题组将推出系列研究课,欢迎老师们前往听课,积极尝试在课堂中运用思维导图进行教学。希望有更多的老师参与课题的研究,开设研究课。

课堂简介

思维导图在高三化学复习教学中的应用

戴建良

学生的成绩好坏很大程度与学习的主动性是相关的。学习的主动性的一个重要的方面就是主动梳理知识,使之成为自己知识系统中的一部分。有些同学不善于总结梳理,每天也花了很多时间看书,看笔记,但这些学习行为是被动的,所以收效甚微。在高三复习教学中,引导学生自主梳理知识是一个值得关注的问题。

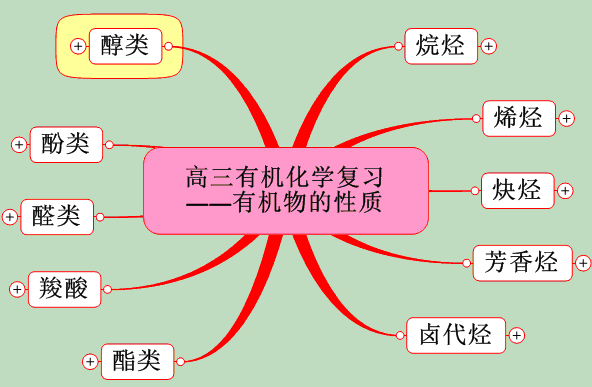

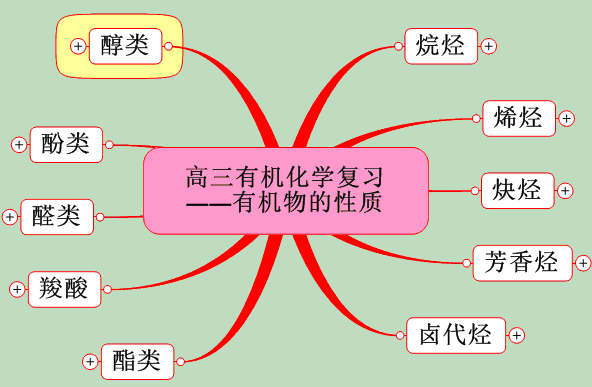

思维导图为学生主动梳理知识提供了工具上的支持。思维导图软件根据人脑储存信息的基本特点——发散分布,一改传统线性展示的单调性,提供了发散的互动界面。有机化学中“有机物的性质”这一专题的复习的框架如下:

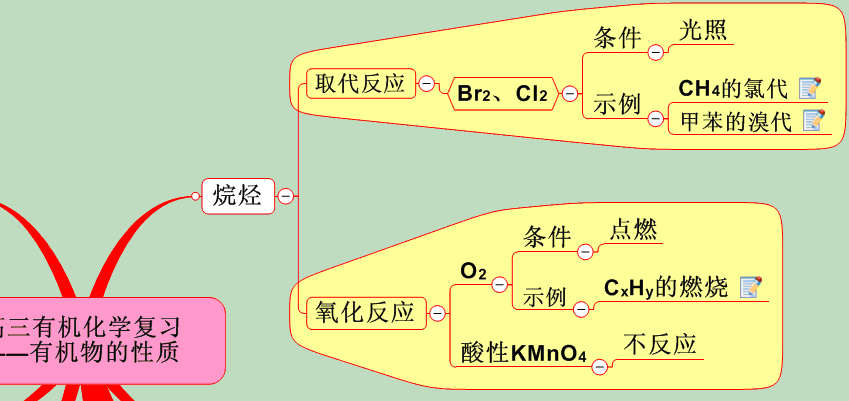

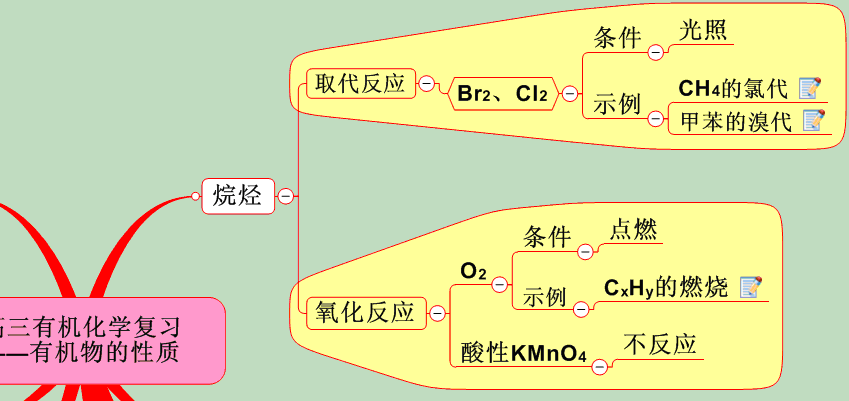

在第一课时的教学中先是教师以“烷烃的性质”为例演示了知识整理的基本思路:先整体后局部,先框架后细节。内容如下:

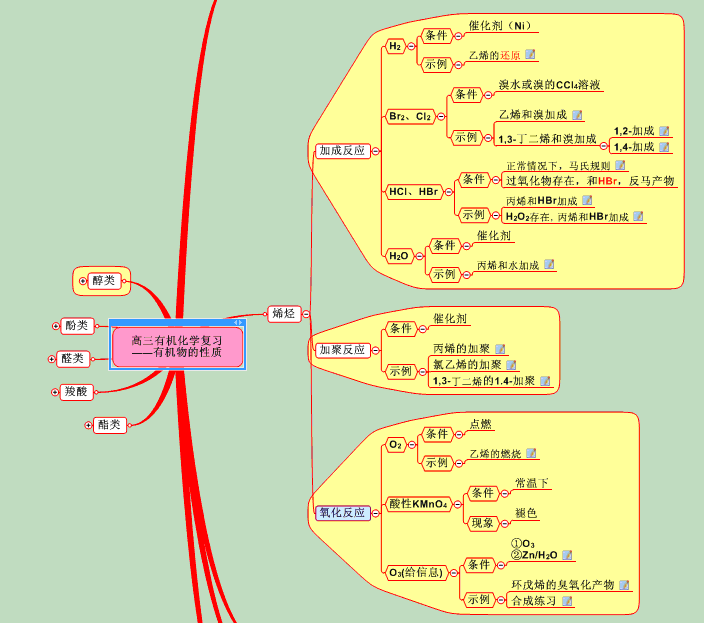

接着教师让学生仿照烷烃的整理方式,自己手动在学案上整理出“烯烃的性质”,学生的整理非常清晰地暴露了思维上的漏洞。

教师将学生手画的思维导图在全班进行交流,营造学生生生交流的氛围。

最后,教师将整理出的“烯烃的性质”给予展示,学生找出自己的不足,进行完善和修改。

课后布置学生自己利用思维导图整理出炔烃的性质、芳香烃的性质等内容。

课题论坛

沈方晓:

高三教学时间紧,任务重,需要老师们认真研究教材、研究学生,制定科学合理的教学方法,不断提高课堂教学的有效性。戴建良老师在高三化学的复习课上,针对有机物部分知识点的繁多,指导学生运用思维导图整合知识,建构知识网络,实现在整体上把握知识。通过听戴建良老师的课,让我感受到思维导图与高三化学复习有机结合,是一种有效的复习方法。它可以充分调动学生学习的积极性,高效地建立高中化学知识网络和体系,提高学生综合复习成绩,并有利于培养学生的发散思维能力。希望戴老师在思维导图与高中化学教学整合的研究上继续努力,不断创新,不断发展。

肖立荣:

11月20日下午第二节听了戴建良老师高三化学复习课——《有机物的性质》。本节课戴老师通过烷烃的概念、性质、应用的示范展示(含学生参与研讨)到学生自主探索总结烯烃的概念、性质、应用,并对学生的学习成果进行展示,师生共同评价,帮助学生理清相关的概念、性质、应用,形成完整的知识网络,难能可贵的是本节课戴老师是通过思维导图方式进行高三化学复习课的探索研究,很有借鉴意义。

夏广平:

这一节课是高三复习课,结合学科复习特点和本节内容的特点,戴老师选择师生共同用思维导图来梳理知识的方法,加深对知识结构的理解,巩固所学成果。同时,从这节课的课堂状态也可以看出,在平时的学习中,学生对思维导图在建构知识系统过程中的应用有了一定的基础,课堂达到了预期的效果。

赵永承:

有机化学的知识是高考的重点,也是难点,学生在学习的过程中感到相关知识点琐碎且容易记混。戴建良老师的这节课,应用“思维导图”这一工具较好地解决了这一问题。

本节课主要有以下特点:

1.思路清晰、脉络分明。

物质→反应→条件→示例,一路下来,思路清清爽爽。需要交待相关知识时,点击即可展开,需要隐藏时,点击即可隐藏。

2.能很好地加强学习方法的指导。

教师先示范,学生再按照类似的方法独立整理,不仅复习了知识,也掌握了复习方法。

3.课堂交流多向,互动性很强。

本节课的第一个环节侧重师生交流,第二个环节在学生进行独立梳理后,将学生的手绘思维导图作品通过实物投影进行生生交流。学生热情很高,在欣赏他人作品的同时也对自己的问题进行修正,激活了学生的思维。

“思维导图”应用于复习教学的课例评析

朱建廉

观摩了化学教研组戴建良老师的一节高三有机化学模块的复习课,从戴老师的这节课中领略了“思维导图”在应用于学科教学中时所表现出的“绰约风姿”。早就听说戴老师是我校研究“思维导图”和运用“思维导图”的众多“高人”之一,所以对“思维导图”一直无暇关注的笔者这次是带着特定期望而走进教学现场的。

课前,戴老师给每位同学和每位观摩者发放了一张印有如图1所示图案的讲义,由于对“思维导图”一窍不通,所以拿到这张讲义后的笔者神情是茫然的,随着戴老师的教学流程的循序推进,笔者才逐渐从茫然中挣脱出来:哦!原来这就是戴老师为这节复习课制作的“思维导图”的一级主界面(给这幅图作这样的名称界定也不知合适与否)。

图1

尽管对“思维导图”一窍不通,尽管对“有机化学”知之不多,但这并不妨碍笔者从戴老师的教学设计与教学实施中汲取诸多营养、获取诸多启迪。主要的体会如下

1、知识归类整理方式贴近复习教学的要求

若从整体结构上来看,戴建良老师的教学预设显然在主观上是想以“知识归类整理”的相应方式来求得教学目标的达成。笔者觉得这样的处置是较为合理、较为合适、而且是较为明智,因为在第一轮复习教学中,相应的教学目标就应该是精准的指向“基本知识的梳理”和“基本方法的运用”的相应要求。

2、示范性引领运作彰显出学生的主体地位

若从教学行为上来看,戴建良老师的教学实施采用了“示范性引领”的运作方式:在逐步有序而示范性呈现出如图2所示的“思维导图”所表现的“知识树”中基于“烷烃”的一枝后,便将主动权交给学生,让学生参照“烷烃”一枝的示范而自主构建“知识树”中基于“烯烃”一枝。这样的“示范性引领”应该被认为是处置师生关系、彰显学生的主体地位、调动学生的学习热情的较好选择。

图2

3、思维导图的技术平台发挥了较强的功能

简要评析教学预设中的结构把握和教学实施中的行为处置后,对戴建良老师这节课的评析将聚焦在“思维导图”与“学科教学”的整合上——尽管笔者对“思维导图”不甚熟悉,但出于初次接触的新鲜感而抑制不住总想说些什么。

(1)关于“思维导图”的基本认识

若从“字面”上直接提取“思维导图”所表达的含义,应该是:借助于“思维”的相关运作而“导”出一幅“图”的呈现内容与呈现方式。事实上,揣摩戴建良老师的“思维导图”制作过程,似乎也确实可以做出如此界定与指认。

若深究“思维导图”的表意方式,实际上应该认定:“思维导图”,其本意应为“思维导于图”,也即“图导思维”。即

“思维导图” = “思维导于图” = “图导思维”

而把“思维导图”运用于学科教学时,其运作层面上的相应程序通常是:第一,在教学预设的环节中,教师借助于“思维”活动而“导”出(制作)所谓的“导思维图”;第二,在教学实施的环节中,教师持预设阶段制作完成的“导思维图”而走进教学现场,并以此实现“图导思维”的相应功能。即

“思维导图”运用 = 制作“导思维图” + 实现“图导思维”

揣摩戴建良老师的教学运作过程,本质上就应该得到如是之认定。

(2)关于“思维导图”的两种类型

若论及“思维导图”制作的产品,则应该被认定为是“图”、是用于引领“思维”的所谓“导思维图”。若论及“思维导图”制作的产品类型,则应该以构成“导思维图”的主体性内容为划分标准而分为两类:第一,基于“知识结构”的“导思维图”;第二,基于“思维流程”的“导思维图”。前者在制作过程中“思维”的运作对象是“知识体系”,对应的目标指向是基于学科教学的“教学内容”;后者在制作过程中“思维”的运作对象是“思维流程”,对应目标指向是基于学科教学的“教学对象”。针对戴建良老师所运用的“思维导图”类型作相应的界定,显然是隶属于第一种类型的“知识树”。

(3)关于“思维导图”的教学功能

若论及“思维导图”的教学功能,则应该首先对实现“教学功能”的“教学行为”作本质层面上的客观指认:“教学行为”的“教学功能”,实质上是通过相应的“感官刺激”而得以实现的,而基于“思维导图”的“教学行为”所对应的则是“视觉刺激”。因此,基于“思维导图”的“视觉刺激”与基于其他原因的“视觉刺激”间的配置、特别是与作为主流“感官刺激”的“听觉刺激”间的配置,就将会在很大程度上影响与制约其“教学功能”的实现。考量戴建良老师运用“思维导图”所对应“视觉刺激”与包括“听觉刺激”间的配置运作,其相应的实施应该是能够被认可与接受的,相关“感官刺激”的合理整合在相应“教学功能”的实现方面所表现出的效果也是能够被肯定的。

(4)关于“思维导图”的应用展望

若展望“思维导图”的应用前景,笔者朦胧的感觉到:第一,在电子“思维导图”强大的呈现功能背景下,“思维导图”的应用应该格外关注所谓“留存界面”与“流动界面”所激发的“视觉刺激”间的关系处置与整合;第二,在基于“思维流程”为图示内容的“导思维图”的开发方面,在将第二种类型的“导思维图”与探究式教学活动中的“猜想”环节实施整合并运用方面,“思维导图”及其学科教学中的应用前景应该是被看好的。

课堂写真