当前位置:

校友之家

当前位置:

校友之家

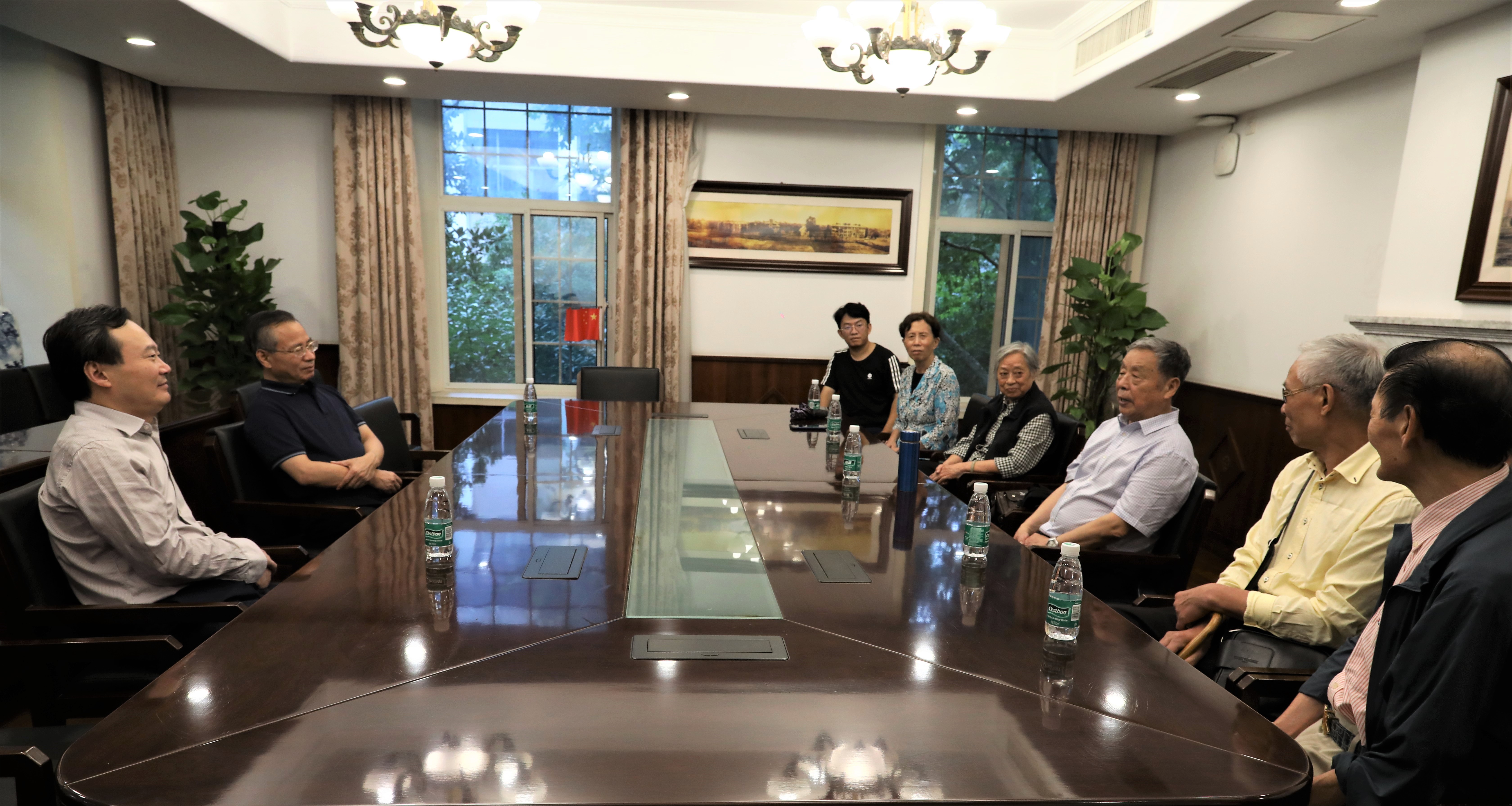

9月15日上午,我校1961届校友、中国工程院院士、著名小麦育种专家赵振东先生与曾经的班主任柯兆云及两位同窗一起回到母校,重温中学时光。

左起:陶儒瑶、柯兆云(班主任)、赵振东院士、李鹤林

感恩母校——“老师们为我争取到宝贵的‘病号饭’”

在钟楼二楼会议室,赵振东院士有些动情地说,没有母校就没有他的现在。有一次回南京时间很紧,他特地让车子从学校路过,独自一人在学校钟楼前鞠躬致谢后才离开。赵院士为在场的孙夕礼校长和田国生副校长讲了个小故事:“中学时期正是学生们长身体的时候,但那个年代正发生着自然灾害、粮食紧张,我常常吃不饱。有一次,我饿晕过去了。同学们立刻把我送到医务室,校医给我打了葡萄糖。事后,我的老师们心疼我身体瘦弱,他们联名申请,为我争取到了宝贵的‘病号饭’。那个时候肉是很难得的,平时学生可能一个星期也难能吃到一次,但我的‘病号饭’里有很多肉丝。这些肉丝让我印象深刻。感谢母校对我的照顾,我对母校充满感恩。因为我自己对‘饿’的深刻体会,我就希望全国人民都能吃饱吃好,所以后来报考了南京农学院。”

回忆青春——“小老弟”心甘情愿为同学占球场

聊起在金中(原南京十中)的六年学习生活,赵振东笑道:“我们当年的课余生活也非常丰富。那时候我个子很矮,是班里的‘小老弟’。”他指指旁边的两位同窗好友说,“他们给我两个学生证,叫我领两个篮球,再去帮他们占场子。”小个子心甘情愿去占球场而且还能占到,这是因为“同学们都很团结友爱。”

赵振东院士已毕业61年了。走在现在的校园里,他和同伴们感慨于母校的变化——大礼堂如今变成了漂亮的多功能学生餐厅,当年的口字楼原址上盖起了气派的科学馆。在科学馆大厅的院士墙,他还找到了自己的画像。

钟楼前的全国重点文保单位石碑,记录了钟楼与金中的百卅历史。赵院士有些激动地拍照留念。谁也没想到,明明腰椎不好还拄着拐的他,却自然而然蹲下来单膝着地找角度。他的助理解释道,这是赵院士平时在田间地头观察麦苗麦穗的惯用姿势,已经成为他的一种习惯。

勉励学子——“担当有多大,成就就有多大”

从科学馆出来的时候,赵院士遇上了下课的学生们。听闻眼前老人就是令人敬重的校友赵振东院士,同学们沸腾了,纷纷高声喊“院士好”“爷爷好”。

赵院士停下脚步,语重心长地对孩子们说:“记住了孩子们,你要对得起自己的人生,尽最大可能承担起你的家庭责任、社会责任。责任有多大,事业就有多大。担当有多大,成就就有多大。”

赵振东,1942年9月25日出生,1955-1961年,在南京十中(现南京市金陵中学)初高中六年学习,1961-1965年,就读于南京农学院(现南京农业大学)农学专业,1984年9月起,先后任山东省农业科学院作物研究所研究室副主任、主任、作物研究所首席专家、研究员,2013年,赵振东当选中国工程院院士。赵振东院士育成国内首个年种植面积超千万亩的强筋小麦“济南17”并开创国内按品种收购粮食的历史;育成优质高产面条小麦“济麦19”和国内首个面包面条兼用型小麦“济麦20”;育成高产、稳产、多抗、广适的“济麦22”。济麦系列小麦品种累计推广4.6亿亩,解决了1亿多人口的吃饭问题,新增400多亿斤小麦和400多亿元经济效益。先后获得四个国家科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖等重要奖项。

(撰稿:马楠 审核:顾健)