编者按语:本文是唐珂老师的南京市第六期个人课题《高中历史教学如何培养学生的‘通史’意识》研究成果之一。课题的研究密切关注着相应的教学运作,研究的成果又能理性的指导后续的教学实践——这样的教学研究正是我们所提倡的。

人教版高中历史必修三教材呈现给大家的是人类社会思想文化和科学技术发展的历史,共设置了8个单元24课,它们分别是中国传统文化主流思想的演变、西方人文精神的起源及其发展、古代中国科学技术与文化、近代以来世界科学技术的历史足迹、近代中国的思想解放潮流、20世纪以来中国重大思想理论成果、现代中国的科学技术与文化、19世纪以来的世界文学艺术。这是一种典型的专题式编写体系,虽然可以围绕专题进行深入的阐述,帮助学生加深对古今中外历史上一些重要的文化现象、文化事件和文化人物的全面认识,但需要学生具备扎实的中外通史基础,并能将古今中外的历史知识融会贯通起来,否则很难理解掌握这些内容。从近几年的高中历史新课改结果来看,模块结构法和学习专题法并不切合高中生的认知水平和实际需求,不利于学生对历史知识的理解掌握和综合运用,更不利于学生形成对历史发展进程及其规律的总体认识即整体史观,同时也给高中历史教师们带来了前所未有的挑战与压力,因此需要教师们转变教学观念,更新知识结构,创新教学方法,帮助学生树立“通史”意识,实现课改目标。

那么,该如何在必修三教学中改进教学方法,培养学生的“通史”意识呢?笔者通过多年的摸索尝试,大致形成了如下几种比较有效的方法。

首先要帮助学生知道必修三是什么?“必修Ι”政治模块和“必修Ⅱ”经济模块涉及的主要内容是人类社会的组织、制度和各种物质进步,是人类“文明史”的主体,都可归到“文明”的范畴,而“必修Ⅲ”则当属“文化”的范畴,它主要反映人类的思想观念、价值系统、情感态度等,其内容主体是人类精神世界的产物。在学习必修三的时候,既要注意文化自身的发展过程,尽量呈现文化的连贯性、继承性,又要注意文化与政治、经济的关系。作为连贯性、继承性,指的是在文化史中,无论思想、文学、艺术,还是科学技术,都有自身独立发展的过程。这个过程是文化自身新陈代谢、不断创新的过程。同类内容在不同的历史时期,表现形式不同,也就是说富有时代特色。但它们彼此之间都有联系性和继承性。

比如:讲到文字的演变时,教科书从殷商的甲骨文,写到商周刻在青铜器上的金文,再到用毛笔书写在竹简或丝帛上的竹书和帛书。后来,随着书写工具的变化和纸的发明改进,字体也不断变化,由大篆,到秦统一为小篆,后不断演化成隶书、楷书、行书和草书,书法也逐渐成为一门艺术。又如中国的文学,从春秋时期的《诗经》,战国时期的“楚辞”,到南北朝时期的民歌,再发展到唐诗、宋词、元曲,以至明清时期的小说,构成了一部我国古代的古典文学史。

同时,作为社会生活的三个基本领域,经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是社会政治、经济在观念形态上的反映。一定的文化由一定的政治、经济所决定。所以,文化的讲述一定不能脱离政治、经济这个历史背景。

二是在正式上必修三课程之前,要向学生交待清楚该教材的编写体例、结构特点和基本内容。人教版高中历史必修三教材的编写体例为专题式即学习单元式;其结构特点是古今贯通、中外关联;其基本内容为人类社会思想文化和科学技术发展史,包括中国的和外国的,涉及古代、近代、现代不同的历史时期。内容大致有这样几个方面:

第一,阐述了在漫长的历史发展进程中,根据社会历史条件的变化,人类的思想文化经历了由低级向高级发展的历程。8个专题中,属于中国史内容的占5个,涉及从古至今中国思想文化发展历程及其重要内容,能够单独构成一条线索。属于世界史内容的占3个,涉及从古至今世界思想文化发展历程及其重要内容,尽管粗略,也还能够单独构成一条线索。

在中国,就儒家思想而言,春秋战国时期孔孟创立儒学,西汉董仲舒糅合法、儒、道三家思想,创立新儒学,提出“罢黜百家、独尊儒术”的主张,为汉武帝采纳,使儒学得以确立中国传统文化的正统地位。宋明理学将儒学发展到新阶段,更富有思辨性和体系化,程朱理学成为官方哲学,而明清之际在新的历史条件下,儒家思想焕发出生机。古代中国科学技术和文学艺术成就斐然,泽被深远。进入近代后,中国倍受外国资本主义的凌辱和压迫,科学技术没有什么起色。面临内忧外患的中国先进知识分子开始向西方学习,探索救亡、自强的道路,实现着近代中国的思想解放潮流,并以此为基础,产生20世纪以来重大的思想理论成果——孙中山三民主义、毛泽东思想、邓小平理论。新中国建立后,现代中国的科技、教育、文学艺术又取得了丰硕成果。

在西方,从古希腊智者学派到近代的文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,不难看出它们之间以人文主义思想为核心的继承与发展关系。因为中国古代科技的辉煌灿烂,曾长期领先于世界,尤其是以四大发明为代表的中国古代的发明和发现,影响着周边乃至世界,所以在古代科技等内容方面,古代世界科技的历史在课标和教材中没有涉及,就直接进入到近代以来的世界科学技术。在文艺复兴以后,近代科学技术发展迅速,研究的领域也不断扩大,在数学、物理学、生物学、化学等众多学科领域都取得了划时代的成果,涌现出一大批科学巨匠。科学技术的发展又极大推动了社会生产力的进步,人类社会先后开始进入“蒸汽”(18世纪中期)“电气”(19世纪晚期)和“信息时代”(20世纪末)。19世纪以来世界的文学艺术,欧、亚、美、非各洲,百花齐放,万紫千红。

第二,在世界不同地区,由于自然环境不同、历史发展有别,思想文化和科技发展呈现出不同特点,构成了人类思想文化发展的多元化特征。我们教材的第一和第二单元分别介绍了古代中国和西方思想文化,可以使学生分别对中国古代传统思想文化的历史和西方思想文化的起源有比较清晰的认识,更容易理解世界思想文化发展历程的多元化特征。

第三,世界思想文化发展历程不但是多元发生,而且是多元组合的,即不同文明交流融合、共同发展。如教材第三单元古代中国的科技与文学艺术,作为古代思想文化史的重要组成,它对世界文明进程产生过巨大影响,充分体现了不同特色的思想文化相互碰撞、交融、共同发展的多元组合特征。又如在讲到魏晋隋唐时期儒学发展的时候,教材指出“儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。佛教吸收儒学精神,渐趋中国本土化”。这就涉及印度文明,以及中印文化的交流、融合。在介绍中国发明十进位值制记数法的时候,涉及到古埃及、古巴比伦和古印度文明,特别说明印度发明的“阿拉伯数字”,使十进位值制记数法更加完善。

三是在进入每个专题的学习之前,教师要向学生概要介绍本单元的学习内容,讲清组成本单元各篇课文之间的有机联系。如有位老师曾这样整理“中国近现代思想解放的历程”脉络,形成通史体系的。

中国近现代思想解放的历程”的脉络

从“天朝上国”到“通夷情”——西学东渐与新思想的萌发

从“采西学”到“兴民权”——资产阶级维新思想与革命思想

从“兴民权”到“民主、科学、启蒙”——五四新文化运动

在整个的发展脉络中,他还与学生共同完成了这样的思考主题,近现代中国向西方学习的必然和规律:

(1)学习的必然性:

(2)学习的主题:

(3)学习的特征:

(4)学习与民族危机的关系:

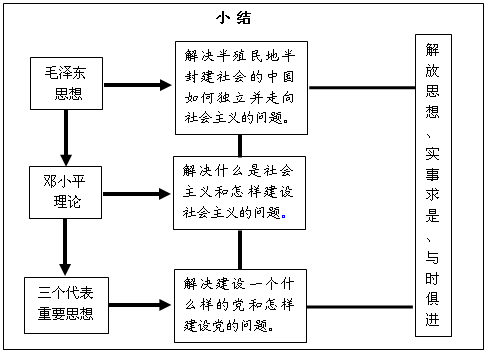

又如山东省实验中学的钟红军老师是这样梳理“第六单元20世纪以来中国重大思想理论成果”的:

社会主义建设的思想指南

|

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想实现了马克思主义基本原理与中国实际相结合的三次历史性飞跃。在这个过程中,中国共产党准确分析国情、认识现状,体现出了一种实事求是的态度;冲破一切旧模式旧观念的束缚,体现出了解放思想的勇气;不断地随着时代的发展实践、认识、再实践、再认识,体现出了与时俱进的智慧。

解放思想、实事求是、与时俱进成为始终贯穿中国共产党理论创新的一根红线,它逐渐勾勒出一条越来越宽广的中国特色社会主义道路,它必将引领着中国人民取得一个又一个胜利,奔向民族复兴的光明未来。

四是在学完必修三的所有课文后,教师一定要督促学生全面系统地复习,将全书内容分成两大部分即中国文化史、西方文化史加以梳理,从中找出各自的历史发展脉络与阶段特征。在此基础上,再将中西文化史结合起来进行对比研究,分析各自思想文化体系的特点与优点以及相互之间的作用与影响,从而完成对人类思想文化发展进程及其内在规律的宏观考察与总体认识,最终形成有关文化“通史”的意识。