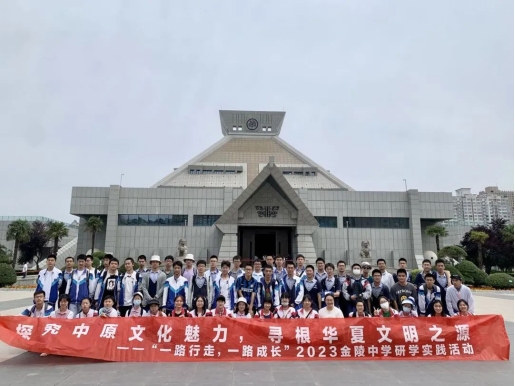

——金陵中学研学实践河南线

2023年6月6日清晨我校高二(11)班和(14)班的同学们一路欢声笑语,满怀期待地踏上了前往河南研学实践的旅程

首站同学们来到了龙门石窟。

龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间,之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代连续大规模营造达400余年之久,南北长达1公里,是中国石刻艺术宝库之一,同时也是世界文化遗产、全国重点文物保护单位。现存的窟龛、造像与碑刻题记给同学们留下了深刻印象,大家为古人高超的艺术手法和坚韧不拔的意志赞叹不已。

第二站目的地洛邑古城,被誉为“中原渡口”,这里既体现洛邑古城传统文化底蕴又不失现代气息,将千年古城的风采集中展现。同学们置身于此,感受着历史与人文相交融的美感,仿佛回到了古时的洛阳城。

高二(11)班 朱奕瑾

“我决定也要用这个夏天,来到我自己的关键时刻。”在高铁上,看白云,看麦田,看蓝天,更看向你,看向我们自己。龙门石窟里每一尊大佛都有他独特的身姿与面容,他的纹路是工匠的点点雕刻,更是历史的沧海桑田。洛邑古镇,一个开放与包容的古镇,无论是小孩青年还是中年人,都可以自信地穿着古装,在阳光下摇动流苏,熠熠生辉。这一天是带着光与热的开端,是看见历史,是看见明天。

高二(11)班 陈乐晗

站在洛阳龙门站外,我感到历史的厚重感扑面而来。看佛像万尊,听风过龙门,折于历史的印记下,动于时间的变迁里。紧接着,我走上洛邑古街,看穿汉服的人群多熙攘,看不见生活的紧急和匆忙,一切都很美好,就像从未改变一样。今天站在中原大地,追忆往昔,横古纵今,看江山如此美丽!

高二(11)班 吴一飞

踏上河南这片黄土,这里便从地图上的行政区变成了牡丹花形状的红绿灯,变成龙门石窟屹立的佛像,变成咕咾肉的甜,豆腐汤的香。于是我们再谈洛阳时,便会想起洛邑古城桃树下红绳牵连的祈愿,想起茫茫汉服间红蓝色的身影,记得一句地道的“中不中”,甚至怀念起黄土高原的热风。于是牡丹花香藏进记忆里,中原文化融进血脉里,河南的芒种化作青春里的一首歌。

高二(14)班 耿小淇

龙门石窟这样一处壮观的世界文化遗产,当我站在卢舍那大佛面前时,受到的震撼是完全无法通过图片体会到的。在巨大的佛造像前,我真切地体会到了古时工人的伟大与人类的渺小。

高二(14)班 陶桢

龙门石窟中最小的佛像也给同学们留下了深刻印象。这最小的佛像仅仅有3厘米高,但是麻雀虽小,五脏俱全,部分保存良好的小佛像手臂、五官等细节都清晰可见。更令人惊叹的是,许多窟中都有成百乃至上千个这样的小佛像。当同学们看到这样的遗迹时,无不被古代工匠高超的技艺所折服。

研学第二天,同学们首先参观了河南省博物院,这里有馆藏文物 17 万余件(套), 尤以史前文物、商周青铜器、历代陶瓷器、玉器及石刻最具特色,是见证中华文明发展轨迹,展示中国历史发展脉络的文化艺术宝库。同学们通过这些承载着历史的文物,见识到历史的灿烂辉煌,朝代的更迭兴衰,见证着中国的不断发展。

下午,大家来到“只有河南·戏剧幻城”,这是一座拥有21个分剧场的沉浸式剧场,以河南本土历史文化为素材,以独特的“幻城”建筑为载体,以沉浸式戏剧艺术为手法,讲述关于土地、粮食、传承的故事。走进这里,仿佛翻开了一部厚重的历史书,同学们通过剧场如梦似幻的光与影,精致的建筑和道具,以及演员们精湛的演技,走近了古代文明,感受到传承的力量。

高二(11)班 李雨庭

从河南博物院到戏剧幻城,我们仿佛在时空中行走,穿梭于真实和虚幻,远古和近现,寂静和声响,朴素和艳丽,物质和思想之间。博物院里的文物长久地存在着,用自身封存住一段历史。戏剧幻城里的故事则在努力让人记住他们,光影、音乐、舞蹈、互动,无不在将观众领进那个玄幻的历史空间。

通过这些特别的方式,我们接受了来自先贤的教诲,也应该把他们的故事一代代传承下去。

高二(11)班 马言琛

进入河南省博物院,我们得以窥伺这座千年古城的一丝厚重与沧桑。青铜剑的古朴,方尊的厚重,锦画的奇幻,金简的华丽,无不彰显着这座古城的悠悠岁月。

走进幻城之中,仿佛忘记了自己身在何处。是现代?抑或是古代?身临其境的体验与感官的极致震撼,令人惊叹不已的同时,又深深理解了文化对于一个民族的重大意义。生生不息,薪火相传。

高二(11)班 刘宇轩

我们穿越厚重的历史,来到了河南博物院和戏剧幻城。在这里,历史与现代碰撞,我们与先贤对话,光与影交错着,展现着那段尘封着的历史,彰显着河南人的情怀与担当。一部大剧领着观众体验着独属于河南的魅力,独属于历史的彷徨,独属于盛世的确幸。

高二(14)班 雍畅

穿越千年,见证的是天子驾六的庄严与壮烈;是火车轰然前行带来的血泪与希望;是覆斗书场豫剧传承人的热爱与坚守;是歌声中“在那河之南”的呼唤;是黄土高墙上《清明上河图》徐徐展开的绚烂。

在金黄的麦田里,不只有过去的回忆,更有面向未来的自信。卢舍那大佛依旧会面带微笑地看向每一位朝圣者,妇好鸮尊与云纹铜禁也将继续在文明的长河里熠熠生辉。

在这场盛大的相遇中,我们惊叹,但更感动。历史是盛大的,而更盛大的是一代代人的传承与接力。

中原河南,十三朝都。就是这里吧,就是这里。

高二(14)班 陶桢

“只有河南·戏剧幻城”的舞台仿照古代城市建造,一座座建筑都可以升降甚至旋转,令人耳目一新。演出用一种现代的、轻松的方式去“编排”历史人物,放弃了照着历史死板地演出的思路,这让它在一众宣扬文化传承的艺术作品中脱颖而出,其中的思辨精神令人印象深刻。配合精妙的舞美效果,让我们深深地沉浸在其中。这才是现代文化的传播方式啊!我们正需要更多这样的作品,来唤醒人们的文化认同感与文化自信。

这里的戏剧让我开始思考,我的起源究竟是什么?我要去往何处?我虽然不是河南人,但我却在这里找到了我的根源,找到了精神上的归宿——我是炎黄子孙,是龙的传人,我永远属于脚下的这片大地。

也许被这些戏剧触动的每一个人,都将带着中华千年文化所给予的精神力量,建设这一代人的大好河山。曾有人说:“我们走了很远很远,却忘了为何出发。”而在河南,我们也许已经找到出发的原因了。

研学旅行的最后一天,同学们来到了郑州黄河文化公园,公园地处中华民族发源地的核心区位,历史古迹丰富,文化遗产深厚,拥有雄浑壮美的大河风光,是国家级风景名胜区。黄河文化源远流长,同学们漫步在黄河之滨,欣赏滔滔黄河边壮阔的风景,近距离感受着“黄河之水天上来”。

游览中,同学们来到炎黄二帝巨大雕像下,看着广场上各人物雕塑的生平介绍,大家的敬仰之情油然而生,对自己“炎黄子孙”的身份感到由衷的自豪。

高二(11)班 魏子淏

今天去了黄河边,一眼看过去并没有想象中的浑浊,仔细一看原来只是天空的反光遮住了黄沙。泥沙随着河水慢慢向西推进,孕育了华夏民族。接着,我们来到了炎黄雕像前的广场,看着这宏伟的雕像,想到华夏民族的共同祖先曾经就在这里生活,心中不由生出一种敬意。只有真正到了这个地方,到这里和“古人”面对面,才能使我们想起心底深处的归属。这是在学校里学习不可能获得的,这正是研学旅行的意义所在啊!

高二(11)班 昌思彤

从黄河畔走过,千年前的古人蓦然回望,隔着时空与我们对望。“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。”“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。”原来你们不曾离开。你们活在黄河泥沙中,活在我们的血脉里,活在世界的尽头处,与山川大地一起望着人间百态。

回望历史,创造历史,成为历史。黄河的泥沙中沉淀了太多的故事,她滋养了千秋万代的中华儿女,也成为了一个精神象征。我们有幸遇见黄河,成为黄河畔千年历史的匆匆过客,而历史的一瞬即为永恒,所以在那一瞬间,我们见证了历史的永恒。

高二(14)班 雍畅

黄河是无数文人墨客曾吟咏过的黄河,是李白的“君不见黄河之水天上来”,是王之涣的“白日依山尽,黄河入海流”,是王安石的“昆仑五色流,一支黄浊贯中州”……有点可惜的是最终因为赶高铁时间紧,我们没能细细品味黄河地质博物馆内展示的黄河、黄土的地质地貌和历史变迁,但作为母亲河,她带给世人们的文化情缘与精神动力已经扎根于我们每一个人的灵魂深处!

恢宏与壮丽,家国和亲人,文明的璀璨,生命的星光,就在黄河,就在河南!

高二(14)班 丁一帆

我们漫步在黄河之滨,欣赏滔滔黄河边壮阔的风景。此段黄河以“悬、险、荡、阔”等一系列独特的地理特征形成了博大、宏伟的自然景观。“黄河之水天上来”,正是这波澜壮阔的黄河,孕育了如此雄浑壮阔的河南人。可以说,经过这次研学之旅,黄河带给我们的敬仰与自豪早已深深扎根在我们的心底。

三天的河南之行,充实而短暂,却在同学们心中留下了深刻的烙印,一路行走,一路成长,这就是研学的意义。