9月3日,对于南京金陵中学来说是新学期开学的第三天。如果不是看到校园里那块“抗日战争纪事碑”,也许人们很难想象这座清静的校园,曾在77年前战争年代经历过血与火的考验。石碑西面就是这所中学标志性建筑——有125年历史的钟楼。侵华日军的铁蹄踏进这座城时,这个看似不起眼的钟楼地下室里,却藏着40多名难民妇女。在纪念中国抗日战争胜利69周年的今天,我们重新踏上这块土地,聆听百年钟楼所见证的传奇。

百年钟楼自述

200平米地下室救下40多条命

我,是南京金陵中学里的钟楼。走进这座有着126年历史的老校园,沿着林荫大道往里走,在尽头左侧就可看到我的身影。校友会工作人员彭老师介绍,我的历史可以追溯到1888年,那时这所学校的前身汇文书院刚建立。因是美国教会所建,所以我身上有着明显的美国殖民时期建筑风格。

别看我只是个砖木结构的三层小楼,刚建成时还一度是南京的最高建筑,但遗憾的是,1917年顶楼失火后我的“身高”缩了水,变成了现在的两层带阁楼的小楼。现在我是学校的行政办公楼,在77年前的南京大屠杀期间,我却是重要的庇护所。“日本侵略南京的时候,这个楼的地下室可是救过不少人的”。彭老师打开刷漆一新的门,带领扬子晚报记者拾阶而下,来到地下室。因为我是国家级文物,两年前进行了保护性的彻底维修,原本封闭起来的地下室恢复了原貌。那段时期,我的地上部分是教室和办公室,地下部分这4个大间总共200平米左右,高约1.7米,成年男子一般无法站直,进出的小门更低矮。日军侵占南京烧杀抢掠时,我曾是40多名妇女的藏身之所。那时给她们送饭的就是学校的职工。

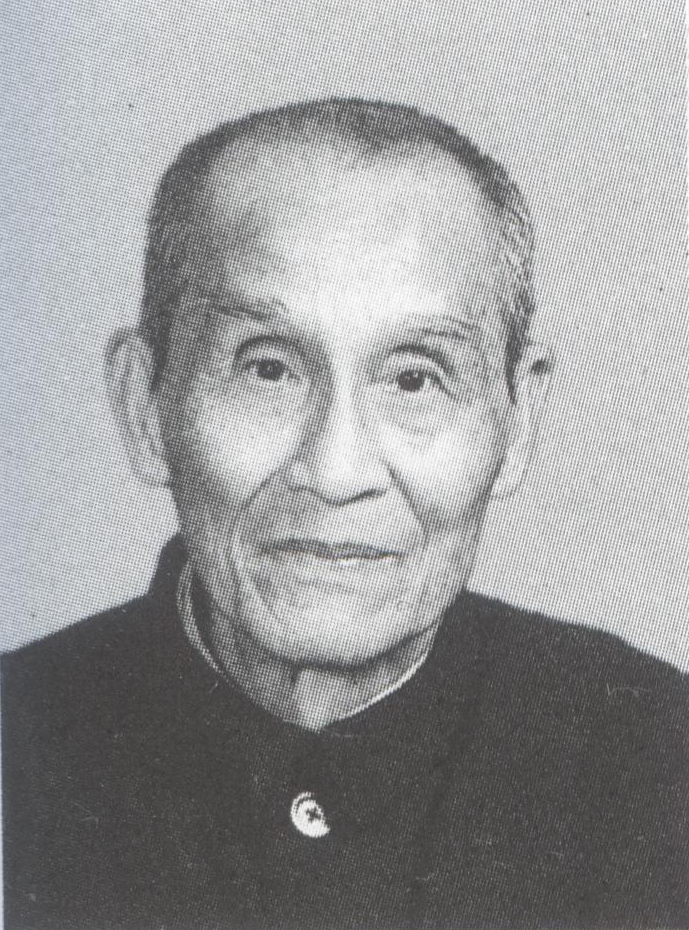

原金中副校长洪大中是第一个把七七事变消息传出去的人

“1937年7月7日,日本人借口士兵失踪,发起了全面侵华战争。我所栖身的这个校园,也不复原本宁静治学的气氛,卷入战火。无数学子、校友保卫家园抗争暴虐。”后来成为金陵中学副校长的洪大中,七七事变发生时任宛平县县长秘书,他是第一个把日军攻占宛平的消息传递出去的人。这段历史洪大中曾多次讲给儿子洪铁民听。

洪铁民告诉扬子晚报记者,1937年7月7日半夜,熟睡的洪大中被激烈的炮声惊醒。院子里大伙叫嚷着:“日本人不是演习,是进攻!”四处逃窜。洪大中赶紧找到时任宛平县长王冷斋。情况危急,王冷斋交给了洪大中一个艰巨任务,他说:“日本人第一发炮弹就击中了县衙,宛平电话断了,可能北平还以为日本人在演习,你要想办法把消息传递出去啊!”洪大中临危受命,让人用一个大竹筐把他放到了城墙外面。洪大中拼命往丰台县城跑,他知道,县城商会里有一部电话。洪大中第一个电话打给了29军副军长兼北平市长秦德纯,对方这才知道日本人进攻宛平的消息。随后,洪大中又打给了自己先前任职的《大公报》报馆。正是有了洪大中的及时报信, 29军得以及时反应,向宛平增援。

为了能及时传递宛平的最新战况,县长王冷斋下令部队修通了丰台到宛平的电话线。2天3夜的时间里,洪大中一直守在电话旁,把宛平城的战况通报给秦德纯,再将秦德纯的指挥部署告诉王冷斋。1952年,洪大中从南京市政府调入这所学校担任副校长。每逢给金陵中学的学生进行爱国主义教育,他都会把自己的亲身经历讲给学生们听。

金陵中学校友杭立武提议筹建难民保护区

1937年正值南京沦陷前夕,同胞的血肉之躯并没能阻止日军的野蛮。眼见暴行,金陵中学校友杭立武提议建立难民区,让撤离不了的难民有躲避的处所。杭立武记载的《筹组南京沦陷后难民区的经过》中称,眼见上海战争火海中同胞所遇灾难,南京万一沦陷,以日军的残暴,同胞必将遭遇惨绝人寰的荼毒。“一位饶神父在上海设立难民区,容纳了很多妇女儿童。我准备成立一个南京安全区国际委员会”。

杭立武校友当时是金陵大学董事会董事长,因曾任职“管理中英庚款董事会”,同时也是中英文教基金会总干事,与许多国际人士建立了关系。紧急关头,他邀集在南京教会学校服务的美国人和少数英德商业人士约20人,决定成立一个以拉贝为首的国际救济机构,定名为“南京安全区国际委员会”。

难民保护区以美国大使馆所在地、金陵大学、金陵中学等教会学校为中心,一直到鼓楼、新街口。因上海的饶神父与日方有交往,杭立武等人写信给饶神父,请求把划定的难民区地图转交给日军司令,争取日方同意,并答应以后不侵扰难民区。尽管日方没有明确回复,但后来日军入城,士兵身上的地图标着难民区,证明他们已经收到地图。

中美5教授“护校委员会” 铁蹄下保护校园中的难民和散兵

南京沦陷前夕,金陵大学及其附属中学即金陵中学西迁四川办学,同时由美国教授贝德士、史德蔚、林查德和中国教授陈嵘、齐兆昌5人成立“金陵大学留京护校委员会”,管理金大和金中,主持两校的难民区工作,坚持办学。

1957届校友薛贵才的父亲薛万锦当时是金中职工,直接参加了难民区工作。薛万锦为难民安排住处、做饭、包扎伤口、维持秩序等。当时他们家就住在中学图书馆二楼上,透过窗户目睹了每日的惨状。“人太满了,关闭了校门,许多难民就从围墙翻爬进校,其状悲惨,令人心酸。”

在各方人士斡旋下,起初日本兵没有骚扰难民区。但后来依然染指,理由是有中国士兵躲在难民区,随后便常见凶残的日寇端着刺刀到校园里搜索。1966届校友杨书华的父亲杨洪瑞就是这样一个散兵,搜查时,是一个工友取下自己的工作袖章别在他的手臂上才免于送命。

那时候,钟楼、口字楼和操场上都住满了难民。日本兵一旦闯入难民区,残忍的蹂躏便不可避免,工友严师傅想到一个办法,将钟楼的地下室作为庇护所,藏进去40余名年轻的难民妇女,再由他们暗中送饭送水。一天,日寇进校搜查,扬言要把无主认领的难民统统抓走。严师傅便认一难民青年为儿子,王师傅又认领一难民姑娘为女儿,使他们幸免于难。这对年轻人不但保下了性命,后来还结为夫妇。

不过,钟楼只是当时难民保护区众多收容所中的一个。据2007年金陵中学原副校长汪庆云的《国旗下的演讲》中称,杭立武争取来的难民区占地3.86平方公里,界内设有25个难民收容所,先后有25万难民拥入避难。其中金陵中学难民所收容难民1.2万到1.5万人。

足球明星从戎抗日牺牲在长空

在钟楼的东边,你会看到一块石碑,碑身设计成象征胜利的“V”字形,下部雕刻出橄榄枝。石碑上记载,“九一八”事变之后,校教职工就向蒋介石递交了《呈请国府移师抗日》书:“往事已矣,不忍重提,际乎国家存亡,实现和平统一。苟利于国,逞顾其他。与其屈服于强寇,何如屈服于同志。与其同室而操戈,曷若移兵以御侮”。那时学校师生经组织,上街宣传抗日,参加抵制日货,并通过直接捐款和足球义赛、话剧义演筹款,支援抗日前线。1932年的一份校报上刊登了《轰动一时义勇军筹款足球大战》一文,其中称“票资所得,悉充东北义勇军军费”。

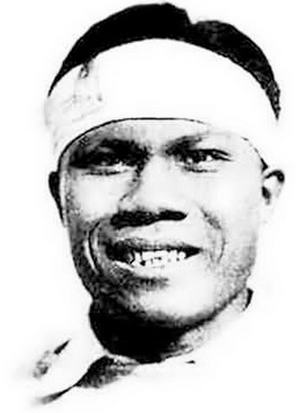

面对残酷局势,很多同学毅然投笔从戎,报考军事院校,或者走上战场。参军学生中有一个人叫陈镇和,是当时金陵中学的足球明星,后来还作为中国足球队主力参加了1936年的柏林奥运会。1932年,“一·二八”淞沪抗战爆发,他转投当时的中央航空学校学习战斗机驾驶,带着“杀尽倭奴雪旧耻,誓平扶桑方罢休”的誓言飞上空中战场。1941年,在执行任务时飞机失事,35岁的陈镇和殉国。金中学子中共有陈镇和、彭仁忭、李鹏翔、周竹君、孟广信五位航空英烈血洒长空。

2008年7月金陵中学校友师生捐款建《抗日战争纪事碑》

(原载2014年9月3日《扬子晚报》,稍有改动和补充)